http://www.bloomberg.com/graphics/2016-brexit-watch/

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/06/britain-s-eu-referendum

http://dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INTERNET_EN-PROD$EM&rwobj=CDS.calias&rwsite=DBR_INTERNET_EN-PROD

http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/indicators

1970년 이후의 파운드.

80년대 중반을 제외하면 최저점 수준.

브렉시트로 인해 영국 경제의 둔화, 침체가 발생할 수 있다.

과거 영국의 침체 시 환율의 변화는?

침체기나 침체 직후에 파운드의 약세가 발생.

70년대 - 두차례의 오일쇼크.

80년중반 - 대처의 구조조정기. 플라자합의후 마르크, 엔 강세 달러약세. 파운드도 마르크 엔과 같은 운명. (아래 그림)

90년초 - 침체기. 소로스의 공격.

(2001년 - it 버블붕괴, 미국포함 많은 나라의 침체)

2008년 - 금융위기

2011년 - grexit 위협, 유럽위기

http://www.valuewalk.com/2016/06/brexit-quantitative-easing/

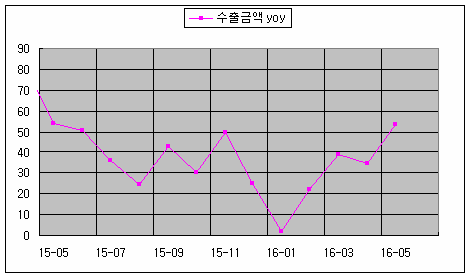

최근 gdp, pmi, 경기선행지수 하락세

2016년에 brexit가 실제로 발생한다면?

fig

영국 경제에 금융위기 규모의 영향을 준다면 환율 30%, 주가 40%의 하락이 가능하다.

지금 brexit가 환율과 주가에 충분히 반영되어 있나?

박빙을 이루는 여론조사 결과처럼 50%정도만 반영되어 있을까?

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/05/gbpkrw-buy.html

한 달전 가능성이 없는 brexit에 시장이 과대 반응하고 있다고 봤다.

그러나 지금은 가능성이 반반에 육박하는 brexit에 시장이 과소 반응하고 있는 것으로 보인다.

영국의 국론분열이 하원의원의 사망 원인이라면 시장은 너무 잠잠하다.

이유불문하고 파운드가 80년 저점에 도달한다면 다시 안전자산이 되어버린 엔화는 초초초 강세를 보일까?

파운드 약세가 유로 약세로 만들 수 있을까?

그래서 유로가 60%를 차지하는 달러인덱스를 강세로 만들 수 있을까?

난 답을 모른다.

그런데 그보다 위의 장기차트에서 엔화와 유로(90년대까지의 마르크)가 파운드와 장기적으로 전혀 반대의 추세를 보였다는 사실이 단기적인 노이즈(라고 하기에 크지만)보다 훨씬 두드러진다.

파운드의 100년에 걸친 약세가 영국의 국가 경제를 총체적으로 보여주는 것이라면 brexit로 끝이나든, 스코틀랜드의 독립으로 끝이나든 다른 무엇이든 크게 다를 바 없다.

브렉시트는 현실화되어도 장기적으로 노이즈에 불과하다.

---------------

추가 20160624

http://www.ai-cio.com/channel/NEWSMAKERS/Infographic--What-Brexit-Would-Look-Like/