2016년 6월 20일 월요일

환율3 - 금리차

환율1 - 경상수지, 외환보유액, 물가http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/06/1.html

환율2 - 파운드와 외환보유액 평가액http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/06/2_20.html

1

한국과 미국의 장기금리차, 단기금리차.

2

앞서 확인한 환율과 외환보유액의 관계

장기금리차/단기금리차, 환율/외환보유액의 4가지 조합을 비교.

3

4가지 조합중 2014년 중반까지 외화보유액과 장기금리차의 관계가 명확.

문제는?

한국의 금리가 더 높아지면, 한국으로 돈이 들어와서 외환보유액이 쌓이면 좋겠으나 반대라는 것.

한국은 아직까지 교과서가 먹히지 않는 나라.

그러나 전문가들은 한국에서 금리를 내리면 돈이 빠져나가고 그래서 외환보유고가 감소하고 원화약세가 발생하기라도 한다는 듯이 금리인하에 반응.

적어도 2014년까지는 반대였고, 최근 2년간의 괴리는 일부 시기에 불과.

4

4개의 조합 중 두번째로 명백한 조합.

환율과 단기금리를 비교하면 14년까지 환율이 금리차에 후행.

마찬가지로 금리차가 커지면 원화 강세가 아니고 반대.

쉽게 설명하는 길은?

한국경제가 개선되면 달러가 밀려들어와서 외환보유액이 높아지고 유동성이 늘어 금리가 낮아진다.

14년까지 그랬던 것이 바뀌었다.

왜? 자본수출국이 되었으니까.

한국이 이제부터는 환율 교과서가 적용되는 그런 나라가 될까?

2년 지났으니 약 8년쯤 더 지나서 경기싸이클이 한바퀴 돌고 나면 판단해 볼 수 있을 것이다.

그런데 금리와 환율의 관계는 이미 오래전부터 교과서와 달랐지만, 물가와 환율의 관계는 전세계 대부분의 국가와 동일하게 한국에도 적용되었고, 최근 1년 정도만 괴리가 발생했다.

결론.

원화의 미래는 금리가 아니라, 물가를 본다.

원화의 과거는 외환보유고를 본다.

환율2 - 파운드와 외환보유액 평가액

환율1 - 경상수지, 외환보유액, 물가

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/06/1.html

3개의 외환보유액, 3개의 오차 3 Reserves and 3 Errors

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2015/03/3-3-3-reserves-and-3-errors.html

국제수지의 오차및누락 소고

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2015/03/blog-post_30.html

chance and necessity- pound and won

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/02/chance-and-necessity-pound-and-won.html

1

외환보유액과 준비자산증감액의 누적치((R2)를 비교했다.

R3는 오차와 누락 항목을 포함하는 준비자산누적액에 해당한다.

12개월 합으로는 2010년부터, 누적으로는 2011년부터 자본의 지속적이고 급격한 누출이 시작되었고 진행형이다.

경상수지 누적은 대칭적으로 증가하고 있다.

2

3종류의 외환보유액 관련치를 확대한 것이고, 이중 외환보유액의 변동은 환율과 매우 유사하다는 점을 확인했다. R2, R3는 외환보유액보다 관련성이 떨어진다.

3

'오차와 누락'의 누적치(error sum)는 R2-R3에 해당한다.

세 개의 차이/오차 중 R-R2는 외환보유액 평가액의 변동과 관련이 있다.

이 수치와 환율을 비교해보면 시기에 따른 외환보유고 운용방식의 차이를 추측할 수 있다.

4

달러인덱스의 60%이상이 유로이고, 한국 외환보유액의 40%는 달러 이외의 자산이다.

박스로 표시한 구간에서는 달러인덱스와 관련성이 높다.

달러약세 시에 외환보유액이 준비자산누적액과의 차이를 벌리는데, 이것은 평가액이 증가하고 있는 것이고, 40%에 해당하는 비달러자산의 가치가 기여하게 된다.

5

반면에 2010년부터 2015년초 사이에는 이 차이가 원달러 환율과 관련성이 높다.

원화는 외환보유액이 될 수 없으니 이부분에 대해 의문점을 가지고 있었으나, 원화와 관련성이 높은 통화나 자산에 투자한다면 가능한 일이다.

6

위 그림에서 해당 기간에 원화와 가장 관련이 높은 통화가 무엇인지, 이중 한국 외환보유액에 달러, 유로 다음의 높은 비중으로 편입될 수 있는 통화가 무엇인지 짐작할 수 있다.

파운드가 답이라면?

2015년 중반이후 파운드의 약세가 한국을 포함한 국가에서 외환보유액 내 파운드의 비중이 감소하고 있었고, 그것이 파운드의 약세를 유발했다고 볼 수 있다.

그럼 이것이 브렉시트를 1년 전부터 미리 반영한 것일까?

불가능한 것은 아니지만, 어려울 것이다.

환율1 - 경상수지, 외환보유액, 물가

1

국제수지의 12개월합이다.

경상수지가 최근 꺾인 것이 주목할만하다.

자본금융계정에서 외환보유고를 빼지않은 수치(녹색)는 경상수지와 대칭이고 그 차이는 글자 그대로 오차이다.

오차가 주는 정보를 확인하고자 하는 것이 아니라면 일반적으로 확인할 이유가 없다.

준비자산을 제외한 자본금융계정(빨강)이 관심의 대상이고 들여다 볼 가치가 있다.

자본금융계정이 한국에서 외환위기, 금융위기 시에 급격히 감소하는 것이 보인다.

이후 급증한 후 10년부터 지속 감소하고 있다.

경상수지가 꺾인 이후에도 자본유출이 지속되고 원화가치가 하락한다면 08년 이후 처음으로 준비자산12개월누적치가 감소(윗방향)할 수 있다.

2

경상수지와 원달러의 그림같은 관계는 12년에 끝났다.

환율이 올라가면 경상수지가 증가하고, 경상수지가 증가하면 환율이 내려가는 피드백의 범위를 넘어서는 경상수지의 급증이 12년 이후 나타났다.

높은 경상수지에도 불구하고 자본금융계정의 감소로 인해 원화가치의 상승이 나타나지 않고 있다는 것이다.

3

원화의 명목실효환율과 비교해도 마찬가지이다.

과거 경상수지만 봐도 충분했던 환율과의 피드백은 이제 홀로 작동하지 않는다.

증가된 자본금융수지의 역할을 고려해야 하고, 둘 간의 차이에 해당하는 준비자산이나 그 누적치인 외환보유고를 환율과 비교해야 한다.

4

외환보유액은 근사적으로 준비자산의 누적과 같다.

장기적으로 외환보유고는 한국의 경제규모, 무역규모와 비례해서 증가했다.

단기적으로는 당국의 스무딩오퍼레이션에 의해 환율에 맞추어 피동적으로 움직인다고 볼 수 있다.

장기적인 추세를 제거하기 위해 외환보유고에서 60개월 이동평균을 구해서 빼면 환율과의 단기적인 관련성이 드러난다.

5

외환위기 이후 오랫동안 높은 관련성을 유지하고 있다.

최근 중국, 영국 관련한 환율의 급변동에도 바뀌지 않았다.

6

물가는 장기적으로 환율과 관련성이 높다.

그러나 최근 1년여간 괴리가 커졌다.

좁혀질 것이다.

일단 시작되면 빠르게 진행된다.

미국물가 하락.

한국물가 상승.

원화가치 상승.

동시에 혹은 독립적으로 발생할 수 있는 이벤트들이다.

만약 반대로 괴리가 커진다면 고무줄이 더 당겨지고 있다고 볼 수 있다.

2016년 6월 17일 금요일

brexit exercise

http://www.bloomberg.com/graphics/2016-brexit-watch/

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/06/britain-s-eu-referendum

http://dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INTERNET_EN-PROD$EM&rwobj=CDS.calias&rwsite=DBR_INTERNET_EN-PROD

http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/indicators

1970년 이후의 파운드.

80년대 중반을 제외하면 최저점 수준.

브렉시트로 인해 영국 경제의 둔화, 침체가 발생할 수 있다.

과거 영국의 침체 시 환율의 변화는?

침체기나 침체 직후에 파운드의 약세가 발생.

70년대 - 두차례의 오일쇼크.

80년중반 - 대처의 구조조정기. 플라자합의후 마르크, 엔 강세 달러약세. 파운드도 마르크 엔과 같은 운명. (아래 그림)

90년초 - 침체기. 소로스의 공격.

(2001년 - it 버블붕괴, 미국포함 많은 나라의 침체)

2008년 - 금융위기

2011년 - grexit 위협, 유럽위기

http://www.valuewalk.com/2016/06/brexit-quantitative-easing/

최근 gdp, pmi, 경기선행지수 하락세

2016년에 brexit가 실제로 발생한다면?

fig

영국 경제에 금융위기 규모의 영향을 준다면 환율 30%, 주가 40%의 하락이 가능하다.

지금 brexit가 환율과 주가에 충분히 반영되어 있나?

박빙을 이루는 여론조사 결과처럼 50%정도만 반영되어 있을까?

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/05/gbpkrw-buy.html

한 달전 가능성이 없는 brexit에 시장이 과대 반응하고 있다고 봤다.

그러나 지금은 가능성이 반반에 육박하는 brexit에 시장이 과소 반응하고 있는 것으로 보인다.

영국의 국론분열이 하원의원의 사망 원인이라면 시장은 너무 잠잠하다.

이유불문하고 파운드가 80년 저점에 도달한다면 다시 안전자산이 되어버린 엔화는 초초초 강세를 보일까?

파운드 약세가 유로 약세로 만들 수 있을까?

그래서 유로가 60%를 차지하는 달러인덱스를 강세로 만들 수 있을까?

난 답을 모른다.

그런데 그보다 위의 장기차트에서 엔화와 유로(90년대까지의 마르크)가 파운드와 장기적으로 전혀 반대의 추세를 보였다는 사실이 단기적인 노이즈(라고 하기에 크지만)보다 훨씬 두드러진다.

파운드의 100년에 걸친 약세가 영국의 국가 경제를 총체적으로 보여주는 것이라면 brexit로 끝이나든, 스코틀랜드의 독립으로 끝이나든 다른 무엇이든 크게 다를 바 없다.

브렉시트는 현실화되어도 장기적으로 노이즈에 불과하다.

---------------

추가 20160624

http://www.ai-cio.com/channel/NEWSMAKERS/Infographic--What-Brexit-Would-Look-Like/

2016년 6월 16일 목요일

주택거래량과 가격 2 - 누적 전년동월차는 주택가격 전년동월비와 비례

1

주택거래량은 주택가격 전월비와 비례

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/06/blog-post_16.html

2

거래량 누적은 감소할 일이 없으니 지속 우상향이다.

그럼 전가의 보도를 꺼내보자.

3

전년동월비를 구한 것이다.

보기만 하면 누구라도 두 지표의 상관관계가 매우 높다는 것을 알 수 있다.

시차도 없다.

아쉬운 것은 거래량 누적치는 기준 시점에 따라 달라지기 때문에 누적 전년동월비의 초기값은 매우 변동이 클 수밖에 없다는 것이다. 그래서 제외했다.

이럴 때 전년동월비가 아니라 전년동월차가 좋은 지표가 될 수 있다.

4

짜잔.

1, 4번의 그림 두개로 서울 주택가격의 변화를 거래량과 빈틈없이 관련시킬 수 있게 되었다.

그러나 결론은 동일하다.

추가적으로 얻을 수 있는 정보는 부동산에 대해 아는 척 할 때 쓸 수 있는 것뿐이다.

다만 과거의 추세가 서로 다른 지표에서 동일하게 유지되고 있다는 것을 아는 것만으로도 가격 추세만을 보는 것보다는 유리한 위치에 있다고 볼 수 있다.

혹시 부동산 전문가 중에 누구라도 서울뿐 아니라 대한민국 전역의 주택거래량과 주택가격과의 관계를 제대로 보여준다면 도움이 될 듯하다.

5

4번의 13년 이후 확대.

주택거래량은 주택가격 전월비와 비례

주택거래량과 주택가격의 관계에 대해서는 잘 알려진 사실이 있다.

거래량과 가격이 비례한다는 것이다.

가격이 올라가면 거래량이 늘고, 가격이 내려가면 거래량이 준다.

반대로 거래량이 늘면 가격이 올라가고, 거래량이 줄면 가격이 내려간다.

둘간의 선후관계나 인과관계에 대해서도 말이 많은 모양인데, 쉬운 설명은 이렇다.

부동산에서는 매도자들이 가격하락으로 인한 손실을 확정하지 않으려는 욕구가 강해서 가격하락 시 거래를 포기하기 때문에 거래가 감소한다는 것이다.

이익으로 인한 행복보다 손실로 인한 불행의 크기가 더 커서 그렇다고 하는데 왜 부동산만 유난히 그런지는 알 수 없다.

이것은 주식이나 상품 등의 다른 자산의 거래량과 가격과의 관계와는 다르다.

일반적으로 거래량은 가격의 변화율과 비례한다.

거래량이나 거래대금으로 변화의 방향을 알 수는 없다.

다만 관련된 다양한 사실들에서 추측할 수 있을 뿐이다.

삼성전자 사상최고최근 전년대비 주택 거래량이 감소했음에도 불구하고 주택가격이 상승하고 있다는 자극적인 기사를 보고 정말 주택의 거래량과 가격의 관계가 소문대로인지 확인해봤다.

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/05/blog-post_31.html

몇 가지 점에서 놀랍다.

1) 주택거래량은 주택가격 전월비와 비례한다.

2) 주택거래량과 주택가격 전월비 사이에 시차가 전혀 없다.

3) 주택가격, 거래량의 관계에서 전년동월비를 볼 필요가 전혀 없다.

4) 왜 과거의 연구자들이 많은 데이타를 대상으로, 다양한 통계기법을 이용해서 맹숭맹숭한 결론을 내고 말았는지 알듯 말듯 하다.

1

5월까지 서울 지역 주택 거래량과 주택가격이다.

내 눈에는 매우 놀라운 그림이다.

거래량의 많은 노이즈에도 불구하고, 주택가격 전월비와 대략 일치한다.

이런 황당한 경우는 처음 본다.

내리면 안 판다. 절대로.

부동산 매도자의 심리는 매우 강력해서, 무서운 수준이다.

한국만 특별한지는 확인해보지 않았으니 모른다.

2

거래량과 가격이다.

일견해서 마치 반비례하는 것처럼 보인다.

거래량의 큰 노이즈때문에 일단 이동평균을 구했다.

3

가격의 전년동월비와 거래량을 비교하면 시차를 두고 비례하는 것을 알 수 있다.

약 6개월의 차이를 두고 가격yoy가 후행한다.

yoy는 변화율이지만, 1년전과 비교하는 것이기 때문에 순간변화율(분기별, 월별, 주별, 일별 등)의 1년 평균과 비슷한 값을 보이는 경우가 많다.

또한 원래값보다 6개월 정도 후행하는 경우가 많다.

그러니까 이런 경우에 거래량이 가격변화율에 선행한다고 결론을 내리면 삼천포로 빠질 수 있다는 것이다.

4

그러면 6개월, 혹은 3개월 변화율을 확인해볼 수 있다.

주택가격의 6개월 변화율이 벌써 주택거래량에 달라붙고 있다.

3개월 변화율은 더하다.

5

한달로 줄이면 전월비가 된다.

거래량 전월비가 주택가격과 똑같다.

똑같은지 확인하기 위해 2010년 이후를 확대한 것이 첫번째 그림이다.

주택가격의 변동이 금융위기 이후 감소했지만 2006년 이후 둘의 관계는 변한 것이 아니다.

첫번째로 그려본 그림에서 이렇게 명확한 관계가 나타났는데, 지난 몇년간 여기저기서 많이 쏟아놓은 주택거래량과 주택가격 간의 관계를 다룬 논문들은 뭘 본 것일까?

아래 그림 같은 것이 주된 연구 대상이 아니었을까 싶다.

전년동월비는 매우 중요한 수단이기 때문에 이해하지 못할 바는 아니다.

6

주로 거래량과 주택가격을 yoy나 원자료로 비교하고, 상관관계를 보고, 인과관계검정을 하고 그렇게 고생들을 한 것 같은데 저런 그림으로도 당연히 관련성을 찾을 수 있다.

그러나 삽질이다.

몇 개 찾아본 논문이 형식, 방법이 똑같다.

부동산학계에서는 오랫동안 삽질을 전수하고 있는 모양이다.

한번 시작하면 이유불문 멈추기 어렵다. 전통이니까.

저런 그림을 보면서 부동산 거래량이 감소했는데 집값은 어쩌구저쩌구 얘기하는 것도 마찬가지로 삽질이다.

안타깝지만 거래량은 가격변동을 충실하게 반영하고 있으니 단기적인 관점에서 추가적으로 제공하는 정보가 거의 없다. 오로지 중개인들의 수입과만 관련이 있을 것이다.

장기적인 관점에서 분석하기에는 시계열이 너무 짧다.

1,2,3,5번 그림을 보면

13년부터 주택가격은 완만하게 상승중이고, 최근 조정을 받고 있는 것으로 보이지만 추세가 꺾인 것은 아니다.

서울지역은 이렇게 읽을 수 있다.

서울지역에서 거래량은 볼 필요없다.

아는 척 하는 것 말고는 그닥 쓸모가 없다.

다른 지역은 모른다.

다른 나라도 모른다.

-------------

추가

주택거래량과 가격 2 - 누적 전년동월차는 주택가격 전년동월비와 비례

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/06/2.html

2016년 6월 15일 수요일

cosmetics export 20160615

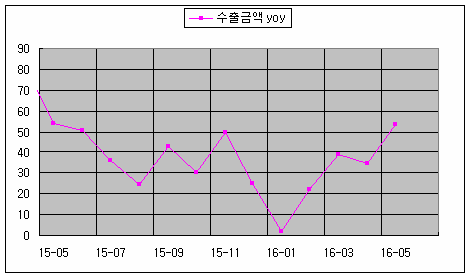

3304 5월 국가별 품목별

전월대비 중국수출 유지, 홍콩 수출 급감.

그러나 전년 대비로는 급증 유지.

중국홍콩 합계는 전년대비 증가추세 유지.

3월 증가후 감소하는 전년과 유사한 계절성.

중국, 홍콩 제외한 수출도 꾸준히 증가.

전년 동월비 1월 기점으로 증가세 지속.

특이사항은 15년 이후 전년동월비가 전체 수출과 비슷한 추이를 보인다는 점.

비교를 위해 최근 1년 확대.

15년 7월 이후 전체 수출입 증가율.

화장품과 유사.

레벨은 화장품이 50%정도 높게 유지.

화장품의 전체수출 대비 비중은 0.8% 이내. 화장품 범위를 넓게 잡아도 1%.

화장품수출의 장기추세가 한국 전체수출과 전혀 다르기때문에 단기적인 변동이 비슷한 것은 당연한 일은 아니다. 추적해 볼 가치가 있다.

http://runmoneyrun.blogspot.kr/2016/06/cosmetics-export-20160601.html

단기 변동에도 불구하고 12개월 누적 수출은 지속 상승.

중국홍콩향 수출에 비해 느리게 증가하는 기타 지역으로의 수출도 실제로는 4년 동안 2배 증가.

수출이 수입을 넘어서는 중.

선진국에서 고급화장품을 일방적으로 수입하던 시기는 이미 과거지사.

로레알, 에스티로더, 엘리자베스아덴, 시세이도와 전세계에서 경쟁할 시기도 멀지 않은 듯.

피드 구독하기:

글 (Atom)