한은 기준금리 연 1.50%로 동결…한미금리 역전 임박(종합)

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/02/26/0200000000AKR20180226157900002.HTML?input=1195m

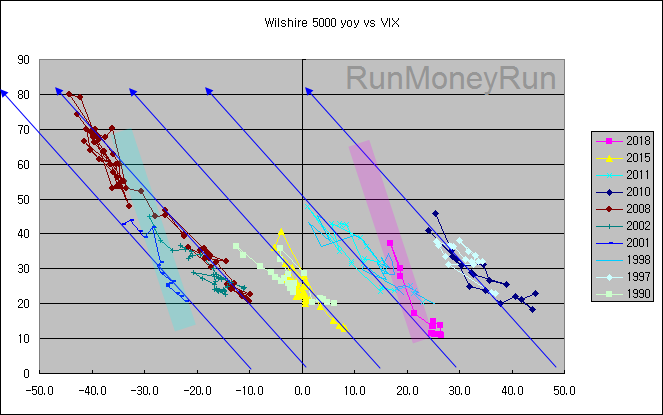

한국의 기준금리가 동결되고, 미국의 기준금리가 상승해서 한미의 금리가 역전되면 어떤 일이 생길까?

한국은행 기준금리 변동추이

http://www.bok.or.kr/baserate/baserateList.action?menuNaviId=33

한국 기준금리는 99년 이후 존재.

fred에서 비슷하지만 더 긴 한국의 할인율을 제공한다.

아래 그림은 이것을 미국의 기준금리와 비교한 것이다.

금리차가 줄고, 역전되면 한국에서 달러가 빠져나가고, 원화약세가 시작될까?

아니면 그 반대일까?

왜 그럴까?fred에서 비슷하지만 더 긴 한국의 할인율을 제공한다.

아래 그림은 이것을 미국의 기준금리와 비교한 것이다.

금리차가 줄고, 역전되면 한국에서 달러가 빠져나가고, 원화약세가 시작될까?

아니면 그 반대일까?

앞으로는?

usdkrw 환율, 한미 기준금리차, 한미 장기금리차

역사가 반복된다면 답은 정해져 있다.

자본유출? 그건 나중에.

한국이 미국보다 금리를 빨리 올릴 때 걱정할 일.

언제 자본유출이 발생하나?

usdkrw 환율, 한미 기준금리차, 미국 장단기금리차

미국의 장단기 금리차가 역전된 이후.

미국이 침체를 눈앞에 두고 있을 때이다.

연준에서 기준금리를 올릴 때 한국경제를 고려할까? 글쎄.

미국 장기채 금리에 한국의 영향력이 얼마나 될까? 글쎄.

결국 한미 기준금리 차이는 따로 볼 필요조차 없는 지엽적인 지표에 불과하다.

한국의 기준금리 결정을 보면서 자본유출을 걱정하는 것은 망상에 가깝다.

과대망상 조금 + 피해망상 많이.만약 미래에 금리차와 환율의 관계가 달라진다면 그것은 한국의 경제력이 중국, 일본, eu급에 도달했다는 뜻일 것.